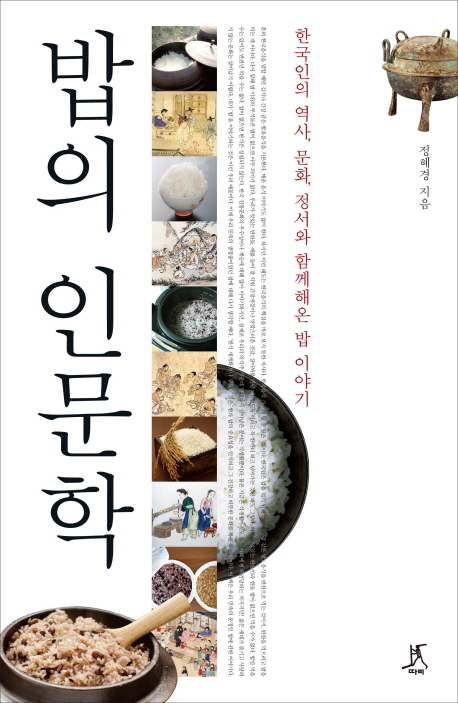

《밥의 인문학》(따비, 2015)은 밥이 우리에게 주는 의미를 탐구하는 책이다. 한국의 역사와 한국인의 일생을 밥의 변천과정을 통해 짚어본다. 농경이 시작된 신석기 시대부터 한반도 사람들은 어떻게 쌀을 만들었고, 어떻게 밥을 해 먹었는지, 밥의 역사를 통해 한국인의 정서를 일깨운다.

저자에 따르면 우리 민족과 밥은 떼려야 뗄 수 없는 운명공동체다. 유화부인이 집 떠나는 아들 주몽의 손에 쥐어준 것도 곡식 씨앗이었고, 흥부의 박에서 제일 먼저 나온 것도 금은보화가 아니라 흰쌀밥이었다는 것. ‘밥 한 알이 귀신 열을 쫓아낸다’는 속담도 있듯이 한국인에게 밥은 그 무엇보도 중요하다고 저자는 역설한다.

밥에 대한 저자의 다양한 비유가 흥미롭다.

첫째, 밥은 하늘이다. 대식(大食)은 곧 권력이었다는 것. 신라의 태종 김춘추의 식사량은 하루 쌀 여섯 말, 술 여섯 말, 꿩 열 마리였다. 삼국을 통일할 만큼 강력했던 김춘추의 권력이 바로 하루 쌀 여섯 말이었다. 일하는 자와 먹는 자의 차이가 바로 계급이었다.

둘째, 밥은 소망이다. 주식은 일생 동안 삼시세끼 먹는 끼니다. 그래서 때때로 별식을 즐긴다. 그러나 한국인은 특별한 날에도 밥을 먹었다. 심지어 죽어서도 먹었고, 신에게도 밥을 바쳤고, 귀신과도 밥을 나누었다. 한국인은 태어나면서부터 쌀과 함께한다. 아기를 낳은 산모는 첫 국밥으로 흰쌀밥과 미역국을 먹었고, 해마다 생일이면 역시 흰쌀밥과 미역국을 먹는다.

셋째, 밥은 보약이다. 각 민족은 자기 땅의 기후와 지형에 맞는 곡식 중 하나를 주식으로 선택하고, 그 주식을 잘 먹기 위해 혹은 보완하기 위해 식문화를 발전시켜왔다. 우리의 경우는 약 5,000년 전 신석기 시대부터 이 땅에서 자라게 된 쌀을 선택했다. 비교적 늦게 한반도에 들어온 곡식이었음에도 우리 조상들이 쌀을 주식으로 선택한 이유는 바로 밥의 맛과 영양이 탁월하기 때문이었다.

이밖에도 책은 밥(쌀)의 영양 가치에 대해서도 자세히 소개한다. 쌀이 탄수화물이라는 이유로 비만과 성인병의 주범으로 몰리고 있지만, 밥을 제대로 챙겨 먹지 않고 분식이나 군것질로 끼니를 때우는 것이야말로 비만과 성인병을 불러오는 원인임을 과학적으로 설명한다. 다양한 밥짓기 팁도 알려준다.

저자 정혜경은 호서대학교 식품영양학과 교수로 재직 중이다. 한국식생활문화학회 회장, 서울시의 ‘자랑스러운 한국음식점’ 선정위원, 농식품부의 전통식품 심사위원 등을 역임했다. 한국음식은 세계 최고의 건강식이라는 확신을 가지고 늘 한국음식 전도사를 자칭하고 다닌다.

오명호 기자 omh4564@sommeliertimes.com