이제부터 본격적으로 밥 이야기를 해보려 한다.

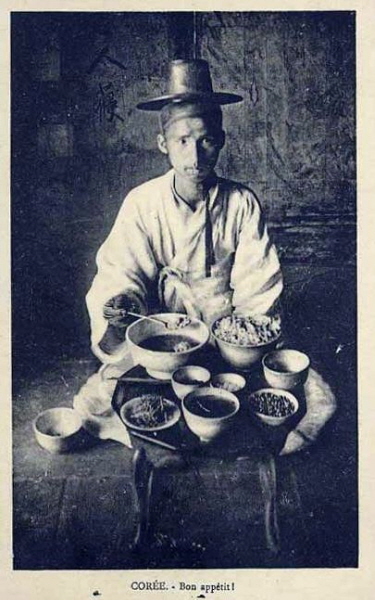

잠깐 아래 사진을 보자.

위 사진은 1890년대 조선 시대의 풍습을 담은 사진으로 밥그릇 크기와 양을 보면 어마어마하다. 조선 후기 기록에 따르면 당시 성인 남자의 한 끼 밥양은 무려 1.2L 정도였다고 한다.

처음으로 사진을 찍는다고 멋 내고, 진수성찬을 차린 것 아닐까 생각할 수도 있다.

다음은 김홍도 화백의 [단원풍속도첩] 중에서 새참이라는 그림이다. 일하고 나서 밥을 먹는 일꾼들의 밥그릇뿐만 아니라 어린아이의 밥그릇을 보면 그 크기가 얼마나 큰지 알 수 있다.

마지막으로 1925년에 독일인 노르베르트 베버 신부님이 촬영한 다큐멘터리 영화 ‘고요한 아침의 나라’의 한 장면이다. 19세기 초 조선의 풍경을 생생히 담은 기록영화로 영화 속의 신부님들이 밥을 드시던 장면에서, 당시 밥양이 매우 많음을 알 수 있다.

이제 현재로 돌아와 식당을 가보자. 어딜 가나 다 똑같이 생긴 ‘스테인리스 밥그릇’에 조금 담긴 밥뿐이다. 대한민국에 있는 스테인리스 밥그릇은 전부 다 갖다 버리고 싶다.

문명의 발달로 한때 고급스럽게 보였던 스테인리스 밥그릇 때문에 우리은 밥을 제일 맛없게 담아서 먹고 있다. 스테인리스 밥그릇에 밥을 담아 온장고에 넣어두는 밥이 제일 맛없는 밥이다.

필자뿐만 아니라 맛 칼럼니스트인 ‘황교익’ 씨도 스테인리스 밥그릇에 담긴 공깃밥의 밥맛을 방송에서 이렇게 표현했었다. “밥알의 겉은 거칠어지고 안은 떡이 진다. 심한 경우 누렇게 색깔이 변하고 냄새까지 난다"

식당에서 바쁜 시간에 인원 효율을 높이기 위해 미리 밥을 스테인리스 밥그릇에 담아 온장고에 둔다는 게 일반적이다. 한번 밥솥을 열어 밥그릇에 밥을 담아 보자. 단 5초면 충분하다. 5초만 투자하면 훨씬 더 맛있는 밥을 손님에게 제공할 수 있다. 누가 그랬는지 모르겠지만, 누군가는 스테인리스 밥그릇에서는 밥 향이 아닌 독재의 향기가 난다고 했다. 그리고, 가까운 일본의 경우 싸구려 덮밥집이라도 미리 밥을 담아 두지 않는다.

다시 본론으로 돌아가 우리 부모님 세대들은 얼마만큼 밥을 먹었을까?

2009년 7월 3일 동아일보 기사 내용을 잠시 살펴보자.

[행남자기 제품연구소에 따르면 ‘밥이 보약’이라던 1940, 50년대 밥그릇 용량은 530cc∼550cc이었다. 하지만 서구 식문화가 국내에 소개되면서 밥그릇 크기는 1960년대 500cc, 1970, 80년대에는 450cc로 줄어들었다. 1988년 서울 올림픽을 전후로 국내 외식업계에 패스트푸드가 등장하면서 우리 식탁에서 밥이 차지하는 위상은 더욱 떨어졌다. 1980년대 132.4kg이던 쌀소비량은 1990년 93.6kg으로 줄었고 2000년 93.6kg 이후 계속 줄었다. 결국 행남자기, 한국도자기 등 국내 유수의 식기제조업체들은 밥공기 크기를 350cc로 줄였다]

다른 도자기 업체의 자료에는 1940년대 밥공기 크기가 무려 680cc라고 나온다. 그리고 2013년 유명 도자기 업체인 광주요에서는 밥그릇 크기를 390cc에서 300cc로 줄인 신제품을 출시한다고 광고했다. 그리고 지금은 약 290cc가 평균이다. 약 70여 년 만에 밥그릇 크기가 절반 이하로 작아진 것이다.

조선 시대를 살펴보자.

18세기 말에 편찬된 이덕무의 ‘청장관전서’에는 ‘남자는 한 끼에 7홉을 먹고, 여자는 5홉, 아이는 3홉을 먹는다’고 하고, 임진왜란 때 기록된 ‘쇄미록’에도 일반적인 성인 남자는 한 끼에 7홉이 넘는 쌀을 먹는다고 기록되어 있다고 한다.

2007년 12월 22일 서울신문 보도 내용을 한번 보자.

[고구려가 동아시아를 제패한 원동력은 ‘밥심’이었다. 당시 사람들은 지금보다 밥을 네 배나 더 많이 먹었다. 또 조선 시대에는 두 배, 고려 시대에는 세 배를 먹었다. 시대를 거슬러 올라갈수록 더 많은 양의 밥을 먹은 셈이다.

이런 사실은 한국토지공사가 운영하는 토지박물관이 21일 고구려, 고려, 조선 시대 밥그릇과 요즘 쓰는 밥공기에 각각 쌀을 담아 무게를 비교한 결과 확인할 수 있었다.

요즘 흔히 쓰이는 밥공기에는 350g의 쌀이 들어갔다. 그런데 고구려 시대 밥그릇을 채우는 데는 1,300g이 필요했다. 네 배 가까운 분량이다.

고려 시대 밥주발에는 1040g, 조선 시대 밥사발에는 690g의 쌀이 들어갔다. 물론 실제로 밥을 지을 때 필요한 쌀은 이보다 적을 것이다.]

이렇게 밥을 더 먹던 시절이 지금보다 고혈압, 비만, 당뇨 등 성인병이 훨씬 적었다.

우연히 도서관에서 밀가루의 누명이란 책을 보았다. 그리고 그 옆에는 지방의 누명이라는 책도 보았다. 제일 억울한 누명을 쓴 것이 밥이 아닌가 싶다.

‘한국인은 밥심’이라는 말이 괜한 말이 아니다. 과거 우리 선조들은 PFC 밸런스나 식품영양이란 것을 몰랐겠지만, 정확히 ‘밥심’은 알았다.

잠시 ‘맛이란 무엇인가’(최낙언 저)라는 책에 나오는 글을 인용하겠다.

‘원래 식품 성분의 98%는 무미, 무취, 무색이다. 우리는 고작 2%의 이하의 성분만 느낀다. 색이나 향의 실제 성분량은 0.1%를 넘지 못한다. 그나마 맛의 물질이 조금 많은 편인데, 신맛인 구연산 0.1%, 감칠맛인 글루탐산 0.5%, 짠맛도 0.9% 정도면 된다. 유별나게 단맛만 많다. 단맛을 느끼는 것은 다시 말해 에너지원(탄수화물)을 찾는 것이다.’

사람이 단맛을 좋아하고 찾는 것은 단맛을 즐기기 위함이 아니라 그 속에 들어있는 탄수화물을 찾는다는 것이다. 그리고 그 에너지원은 우리 뇌가 가장 많이 필요로 하는 영양소다.

지금의 우리는 밥심이 아니라면 무엇으로 살아갈까?

2017년 5월 24일 농림축산식품부 발표 자료에 따르면 우리나라 1인당 연간 커피 소비량은 ‘16년 377잔으로 매년 연평균 7.0%씩 증가한다고 발표했다. 이 자료대로라면 지금 우리는 연평균 약 430잔의 커피를 마시는 것이고, [농업, 농촌 종합정보포털 옥답]의 2014년 7월 자료를 본다면 2013년 이미 1인당 연간 커피 소비량이 484잔을 마신다고 발표했다.

마지막으로, 18년 2월 26일 이투데이 보도 자료에 따르면 2017년 1인당 커피 소비량이 무려 연간 512잔이라고 했다. 각 통계 방법의 차이겠지만, 어느 자료로 보나 연간 약 500잔 정도 마신다는 것을 알 수 있다.

통계청의 자료를 보면 2017년 1인당 연간 양곡 소비량이 61.8kg임을 알 수 있다. 워낙 뉴스에 많이 나오는지라 쉽게 찾아볼 수 있다. 하지만 통계자료를 자세히 보면 전가구, 농가, 비농가로 나누어져 비농가의 경우 소비량이 59.8kg밖에 되지 않지만, 농가는 무려 96.6kg이나 소비한다. 이렇게 밥을 많이 먹는 농가와 비농가의 성인병 발병률과 비만율을 비교하면 과연 어떤 결과가 나올 것으로 생각하는가?

2018년 3월 30일 미국 로스앤젤레스 고등법원은 "커피 유통업체들이 그동안 발암물질에 대한 위험성을 소비자들에게 알리지 않았다"며 "앞으로는 커피에 발암물질 경고문을 부착해야 한다"고 판결했다. 커피의 발암물질이란 커피를 볶을 때 생기는 아크릴아마이드를 말하는 것이다. 우리가 좋아하는 로스팅이 ‘다크로스팅’이나 ‘풀시티 로스팅’이니 아마 더 많이 발생할 것이다.

이런 커피를 우리 국민은 연간 500잔 이상 마신다고 하니 이미 우리의 주식은 밥이 아니라 발암물질인 커피가 아닌가 싶다.

물론 커피에서 검출되는 아크릴아마이드양은 매우 적어 인체에 해를 끼치는 수준은 아니기에 암에 걸릴 가능성은 매우 낮다는 의견도 많다. 오히려 간질환이나 알츠하이머병에 긍정적인 효과가 있다는 커피 예찬론자가 훨씬 많다.

별 위험성도 없는 밥보다 발암물질이 검출되는 커피에는 커피 예찬론자나 관련 서적이 몇 배나 많은 현실이 서글프다. 기호식품이기에 그런 걸 생각하거나 따지지 않으며, 필자 역시 커피를 좋아한다.

밥에게만 왜 유독 엄격한 잣대를 가져다 말할까? ‘밥의 누명’ 이란 책은 나오지 못하는 것일까?

* 노르베르트 베버 (독일, 1870~1956) 가톨릭 베네딕토 수도회 신부. 조선을 진정 사랑했던 선교사로, 일제에 의해 사라져가는 조선문화를 남기기 위해 직접 촬영 장비를 가져와 여러 생활 모습을 촬영했다. 조선시대 금강산 그림 21첩이 일본인 상인에 넘어가는 것을 막기 위해 가진 돈을 다 털어 그림을 구입했는데, 그 그림이 바로 겸재 정선의 그림이었다. 이후 크리스티 경매에서 수많을 돈을 주며 사려 했지만, 2005년 수도회에서 고인의 뜻에 따라 한국에 무상으로 반환하였다.

* 조선 시대 한 홉은 180ml

* 아크릴 아마이드 – 아크릴아마이드는 펄프 제지공정, 정화처리 시의 응집제나 실험실에서 PAGE (Polyacrylamide gel electrophoresis)의 Polyacrylamide gel과 같이 Polyacrylamide나, 혼성 중합체의 제조를 위해 사용되고 있는 공업용 화학물질이다. 1994년 국제암연구기관인 IARC(International Agency for Research on Cancer)에서 유전자 변형을 유발하며 동물실험에서 악성 및 양성 위 종양 등을 유발하는 발암물질로 확인됨에 따라 인간에게 암을 유발할 가능성이 있는 물질(Group 2A carcinogen)로 분류하였다. 식품 중 아크릴아마이드의 존재는 2002년 4월 스웨덴 국립식품청 SNFA(Swedish National Food Administration)에서 감자튀김, 감자칩 등 탄수화물을 많이 함유하는 식품원료의 고온 가열처리 시 생성됨을 발표하여 처음으로 알려졌다. 이후 유럽, 미국, 일본, 캐나다 등 에서도 자국 내 식품에서 아크릴아마이드가 검출된다는 결과를 발표하여 국제적인 관심이 더욱 높아지고 있다. 아크릴아마이드가 가장 많이 검출되는 식품은 감자튀김과 커피다.

* PFC 밸런스 – 3대 영양소인 단백질 (Protein), 지방(Fat), 탄수화물(Carbohydrate)로 섭취해야 할 열량 비율이 14:24:62가 가장 이상적인 섭취 비율로, 이 비율대로 영양소를 섭취하면 영양의 불균형을 막아, 건강한 체질을 유지할 수 있다. 대사증후군의 주요 원인 중 하나가 PFC 밸런스의 불균형이다.

소믈리에타임즈 박성환 밥소믈리에 honeyrice@sommeliertimes.com

관련기사

- [밥이 답이다] <60> 밥심으로 살았던 우리 ①

- [밥이 답이다] <59> 일본 밥집 탐방, 오사카 '카마토다이닝&잣카 엔(釜戸ダイニング&雑貨・ 縁)'

- [밥이 답이다] <58> 일본 밥집 탐방, 오사카 '긴샤리야 게코테이(銀シャリ屋ゲコ亭)'

- [밥이 답이다] <57> 일본 밥집 탐방, 오사카 '나미 이치 (なみ一)'

- [밥이 답이다] <56> 밥솥의 진화

- [밥이 답이다] <55> 세계의 밥 (4) – 아시아

- [밥이 답이다] <54> 니가타의 쌀 가공 기술

- [밥이 답이다] <53> 세계의 밥 (3) 아메리카

- [밥이 답이다] <52> 세계의 밥 (2) - 유럽

- [밥이 답이다] <51> 세계의 밥 (1)