양주하면 생각나는 것은 바로 ‘위스키’일 것이다. 위스키는 제조 및 숙성 방식에 따라 맛과 향이 섬세하게 바뀌는데, 특히 숙성 정도에 따라 위스키의 가격 차이는 엄청나다.

하지만, 최근 등장한 한 스타트업이 위스키 업계에 큰 논란을 일으켰는데, 우리가 알고 있었던 일반적인 위스키의 기준을 완벽하게 깨부셨기 때문이다. 바로 실리콘밸리 소재의 스타트업 ‘비스포큰 스프리츠(Bespoken Spirits)’가 그 주인공이다.

비스포큰 스프리츠는 사실 ‘위스키’를 만드는 곳이 아니다. 정확하게는 ‘증류주(Spirits)’를 파는 곳이다. 그런데 위스키 업계가 그들을 경계하고 있는 이유는 무엇일까? 정말 쉽게 말하자면 비스포큰 스프리츠는 포켓몬스터의 ‘메타몽’ 같은 존재라고 할 수 있다. 바로 첨단기술로 수십 년 동안 숙성 시킨 위스키의 ‘화학 성분’을 추출해 거의 똑같은 맛을 재현시키기 때문이다. 21년 동안 숙성해온 시간이 무색하게 5일 숙성 만에 ‘복사’해버린 것이다.

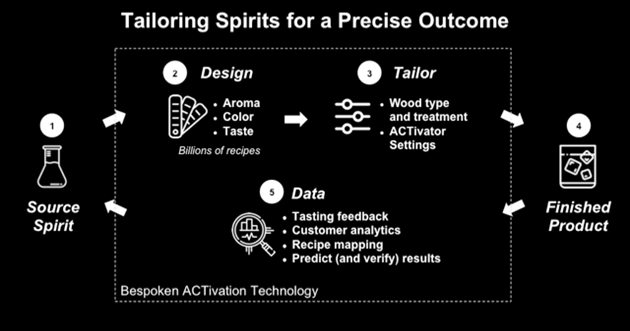

비스포큰 스프르치의 설립자 마틴(Martin)은 물질과학자이며 스튜(Stu)는 노련한 사업가이다. 마틴이 생각한 아이디어에서 스튜가 잠재력을 보고 탄생한 것이다. 그들은 증류주의 색, 향, 그리고 가장 중요한 맛을 현대 과학, 기술 및 데이터로 설계하고 정밀하게 제어할 수 있다고 생각했다.

웹사이트에 따르면 이들은 위스키 숙성에 필수적인 배럴 과정에서 실제로 숙성하는 대신, 지속가능한 과학 기술을 활용해 배럴의 성분 자체를 추출해 바로 증류주와 섞어 아로마, 색상, 맛을 재현한다. 그들은 “우리는 오래되고 낭비적인 배럴 숙성 과정을 지속가능한 과학과 기술로 다시 재해석하고 대체했다”라고 설명한다.

대충 여기까지 설명을 들으면 “정말 건강에 안 좋아 보이는데?”라는 생각이 들 수 있지만, 친환경, 지속가능성을 갖춘 생산 과정은 물론 착향제와 색소 모두 사용하지 않았으며, 또한, 목재 소비량을 97% 감소시키면서도 증류주 생산량을 20% 증가시킬 수 있다고 한다.

맛의 화학 성분이 아예 똑같으니 틀린 맛이라고 하기도 난감하거니와 가장 중요한 것은 굉장히 저렴하다. 375mL에 35달러, 즉 한화로 약 4만 원 정도다.

비스포큰 스프리츠는 계속해서 영역을 확장해 나갈 것으로 보인다. 지난 10월 7일, 260만 달러(한화 약 28억 6,200만 원)의 시드 펀딩 라운드를 마련했기 때문이다. 투자자로는 Clos de La Tech 와이너리의 소유주 T.J 로저스(T.J Rogers)와 메이저리거 데릭 지터(Derek Jeter)가 있다.

단 위에서 언급했다시피 이 제품은 현재 위스키 업계에 좋은 시선을 받고 있진 않다. 스카치위스키협회는 영국, EU를 포함한 많은 시장들에서 ‘위스키’라는 이름을 달고 판매하기 위해서는 3년 동안의 숙성 과정이 필요하다고 말했는데, 협회 측은 “위스키의 품질 정의는 전통적이고 역사 깊은 위스키의 명성을 보호하며, 다른 기술로 생산되는 다른 알코올은 그러한 명성을 부당하게 이용하지 않는 방식으로 라벨을 표시해야 한다”라고 주장했다.

이러한 냉소적인 협회의 발언이 일방적인 것은 아니다. 비스포큰 스피리츠의 마틴은 “전통적인 스프리츠 생산 과정은 구시대적이고, 부정확하며, 예측할 수 없고, 지속 불가능하며, 비효율적이다”라는 강도 높은 비판을 했기 때문이다.

위스키 비평가 존 도버(John Dover)는 이 제품에 대한 리뷰에서 “술 세계의 중심에서 새로운 것을 가져오려는 사람들을 비난할 수 없다”라고 말했지만, “단지 창조적인 과정을 돈을 쉽게 벌기 위한 방법일 뿐이라고 생각하는 지름길을 택하는 사람들에게 분개하고 있을 뿐이다”라고 말했다.

비스포큰 스프리츠의 목표는 ‘고급 양주’를 쉽고 빠르게 만들 수 있게 하는 것이라고 한다. 아론은 “최근 코로나19 여파로 사회적 거리두기 및 락다운 여파로 맥주 양조장들이 맥주를 버려야 하는 사황에 처했지만, 이제는 그럴 필요가 없다”라고 말하며 “맥주를 버리지 않고, 간편한 숙성을 통해 위스키를 만들 수 있다”라고 설명했다.

위스키의 명성과 역사를 악용하는가 혹은 주류 업계의 혁신을 불러일으켰느냐는 논란의 중심에 있는 비스포큰 스프리츠지만, 확실한 것은 시대에 맞춰 주류 업계 또한 다양한 방면으로 진화되고 있다는 점이다.

소믈리에타임즈 유성호 기자 ujlle0201@sommeliertimes.com

관련기사

- [F&B 브랜드 스토리] <7> 앱하비스트(App Harvest), 지속가능성을 갖춘 스마트팜 회사

- [F&B 브랜드 스토리] <6> 피트바인(FitVine), 젊은 세대를 공략한 ‘케토제닉 와인’

- [F&B 브랜드 스토리] <5> 식물성 달걀을 만드는 기업 ‘저스트 에그(Just Egg)’

- [F&B 브랜드 스토리] <4> 미국판 배달의민족, 업계 1위 배달음식앱 ‘도어대시(DoorDash)’

- [F&B 브랜드 스토리] <3> KIND 스낵, 착한 사람에게 상을 주는 ‘에너지바’ 기업

- [F&B 브랜드 스토리] <2> 임파서블푸드, SNS을 강타한 '식물성 고기 혁명'

- [F&B 브랜드 스토리] <1> 화이트클로(White Claw), 밀레니얼 & Z세대가 술이 들어간 ‘탄산수’ 음료에 열광하는 이유