구글에서 'Korean food' (한국 음식)이라고 검색하면 종종 한국, 중국, 일본 음식 간의 차이를 묻는 글이 눈에 뜨인다. 생각해보면 헷갈릴 법도 하다. 우리가 보기엔 차이가 많지만 외부의 시선으로 보았을 때는 공통점이 참 많다. 세 나라 모두 서양에 비해 쌀의 소비가 많고, 국물 있는 음식이 많으며, 된장과 간장같이 발효한 장류를 소스로 많이 쓴다. 외국인이 세 국가의 음식 차이를 이해하는 것은 우리가 동남아 국가별 음식의 차이를 이해하는 것과 마찬가지로 어려운 일일 것이다.

솜대리의 한 외국인 친구는 색깔을 보고 한국 음식을 구별해낸다고 한다. 붉은색이 많이 보이면 대개 한식이라는 것이다. 잘 모르는 외국인이 외관만으로 간단하게 판단한 것이지만 곰곰이 생각해보면 맞는 이야기다. 한식 밥상에는 거의 빠지지 않고 김치와 고추장이 올라가는데, 두 가지 모두 한국만의 고유한 음식으로 한식 밥상을 빨갛게 물들여준다. 김치야 그렇다 쳐도 (김치에 대한 자세한 이야기는 솜대리의 한식탐험 7월 편, 일상으로의 탐험 김치 편에서 접할 수 있다.)

고추장이 한국에서만 발견되는 점은 흥미롭다. 한식의 주요 소스인 된장, 간장, 고추장 중 된장과 간장은 중국과 일본에도 유사한 것이 있다. 중국의 두반장과 장유, 일본의 미소와 쇼유가 각각 한국의 된장과 고추장 역할을 한다. 하지만 고추장, 고추를 사용한 발효 장류는 한국에서만 찾아볼 수 있다. 중국 쓰촨 지역에 고추를 쓴 장이 있기는 하나 이는 발효 장이라기보단 고추기름에 가깝다. 고추장은 어떤 음식이고, 어떻게 먹게 된 걸까? 이번 달 솜대리의 한식탐험에서는 고추장에 다뤄보았다.

우리나라는 예로부터 콩을 발효시킨 장류를 많이 사용해왔다. 삼국사기에 된장과 간장에 대한 기록이 있고, 중국의 옛 문헌에도 고구려 사람들이 장을 잘 담근다는 기록이 남아있다. 형태는 시대마다 지역마다 조금씩 달랐지만, 장은 우리나라에서 소금 대신 음식에 간을 더하고 맛을 내는 주요한 재료로 오랫동안 자리매김해왔다. 하지만 고추장의 역사는 상대적으로 오래되지 않았다.

고추장이 활성화된 것은 조선 후기로, 18세기 우리나라의 고추 재배가 활성화되면서 담그기 시작했다. (고추의 최초 도입 시기는 학자에 따라 의견이 다르지만, 보편화 된 시점은 18세기로 본다.) 시작은 늦었지만 고추장의 영향력은 금세 높아졌다. 역사가 훨씬 오래된 된장, 간장과 어깨를 나란히 했으며, 거의 모든 가정에서는 매년 고추장을 담그게 되었다. 이 과정에서 지역의 특색에 따라 집안에 따라 찹쌀고추장, 보리고추장, 밀고추장 등 다양한 종류의 고추장과 레시피가 생겨났다.

고추장의 위세는 최근까지도 등등했다. 1992년도 경향신문 기사에 따르면 당시 성인의 11.5%가 고추장을 사 먹었다고 한다. 이 기사의 논지는 장을 담가먹는 사람이 줄어들었다는 것이었지만, 지금 시각에서 이 기사를 보면 90년대까지만 해도 얼마나 많은 사람들이 직접 고추장을 담가먹었는지 알 수 있다. 그러나 이때부터 고추장을 담가먹는 비중은 급격히 줄어들었다. 대부분의 가정에서 고추장을 사 먹기 시작했으며 최근에는 고추장을 사 먹는 사람들 마저 줄어들고 있다.

농림축산식품부와 한국수산 식품유통공사의 리포트에 따르면 2017년 2분기 고추장 매출은 전년대비 4.2%, 2년 전 대비 8.9% 줄어들었다. 이유로는 1인 가정의 증가와 여성의 사회활동 활성화, 서구식 식생활의 보편화가 꼽힌다.

2017년을 살고 있는 새내기 주부인 솜대리에게도 고추장은 사 먹거나 얻어먹는 것이었다. 그래서 이번 체험은 외할머니인 조정옥 여사의 도움을 받았다. 조정옥 여사는 선산 김 씨 소종가의 며느리로 60여 년 간 큰 살림을 꾸리면서 최근까지 매년 고추장을 담가왔다. 지금까지 본 칼럼은 식품 명인을 통한 체험을 기본으로 해왔다. 하지만 고추장은 불과 얼마 전까지 모든 가정에서 직접 담가온 만큼, 집에서 만들던 고추장을 재현해보기로 했다.

이번에 솜대리가 만들어본 고추장은 찹쌀고추장이다. 찹쌀고추장은 다른 고추장에 비해 색이 곱고 부드럽다. 찹쌀은 보리나 멥쌀에 비해 비싼 재료이기 때문에 주로 부잣집에서 썼던 재료다. 조정옥 여사도 경제적으로 여유 있는 집안에 시집을 왔지만, 1950년대까지는 보리로만 고추장을 담그다가 점차 찹쌀을 섞어 담기 시작해 지금은 보리 없이 찹쌀만 쓰고 있다. 하지만 찹쌀고추장이라고 무조건 좋은 것은 아니다. 용도에 따라 어울리는 고추장이 따로 있다. 예를 들어 보리고추장은 구수한 맛에 쌈장에 쓰기 좋고, 메줏가루를 넣지 않고 조청만 달여 만든 엿 고추장은 비빔밥 등에 양념으로 적합하다.

고추장의 종류에 따라 사람에 따라 만드는 세부 과정은 다르지만, 모든 고추장은 반드시 발효와 숙성을 필요로 한다. 즉, 어떤 고추장이든 만드는데 많은 시간과 인내를 필요로 한다. 재료와 레시피만 보면 복잡하지는 않다. 재료는 엿기름, 물, 찹쌀가루, 메줏가루, 고춧가루, 소금 6가지이다. 만드는 과정도 식혜를 만들고, 재료를 모두 섞고, 숙성시키는 세 단계로 구성되어있다. 하지만 이 모든 과정 내내 지켜보며 온도와 농도와 간을 조정해주어야 해서 한시도 옆을 떠날 수 없다.

과거에는 고추를 직접 말려 빻고, 메주도 직접 띄워야 했을 테니 훨씬 긴 시간이 걸렸을 것이다. 게다가 고추장을 섞는 과정은 얼마나 힘이 들던지, 어지간히 힘 좋은 솜대리도 손목에 무리가 와서 며칠간 침을 맞아야 했다. 구체적인 레시피는 다음과 같다.

- 재료: 엿기름 1kg, 물 6L, 찹쌀가루 2.5kg, 메줏가루 700g,

고춧가루 1.8kg, 소금 8C

- 만드는 과정

(1) 엿기름을 물에 불린 후 여러 번 물을 부어가며 짜서 엿기름 물을 낸다.

(2) 엿기름 건더기는 버리고 물을 잠시 가라앉혀 윗물만 찜통에 붓는다

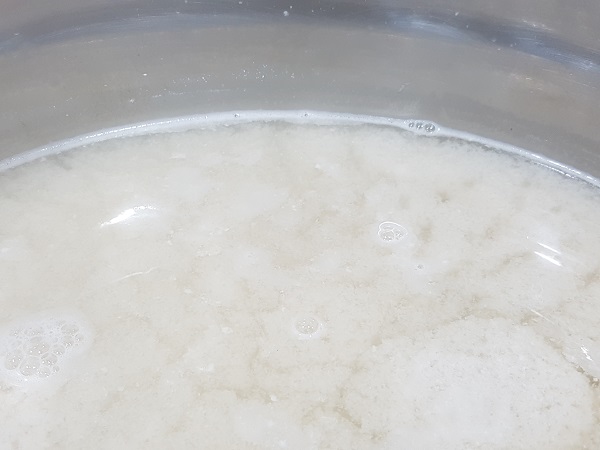

(3) 불 위에 올려 미지근해지면 찹쌀가루를 풀어 넣고 낮은 불에서 저어가며

삭혀준다.

(4) 물이 맑아지기 시작하면 불을 높여 2시간가량 끓여 달인다.

(5) 큰 용기에 (4)를 붓고 따뜻할 때 메줏가루 전량과 소금 일부를 섞는다.

(6) (5)가 완전히 식으면 고춧가루, 나머지 소금을 넣고 섞는다.

(7) (6)을 큰 용기에 3일간 그대로 두고 매일 1번씩 소금이 녹게 저어준다.

(8) 소독한 항아리에 고추장을 넣고 소금을 끼얹는다. 삼베와 항아리 뚜껑을

덮어 3개월 이상 숙성시킨다.

음식 맛은 장맛이라는 말이 있다. 고추장은 밥에 비벼 먹고, 찌개에 넣어 맛을 내고, 반찬 할 때 넣고, 그대로 찍어 먹고 쓰이지 않는 곳이 없다. 장맛에 따라 음식 맛이 좌우될 수밖에 없다. 집에 밥해 먹는 것만 해도 버거워 장맛까지 신경 쓴 적은 없었지만, 생각해보면 장맛부터 신경 써야 했던 건 아닐까 싶다. 이번에 솜대리가 담근 고추장은 해를 넘겨야 맛이 든다. 직접 담근 고추장으로 해 먹을 내년의 집밥 맛이 기대가 된다. 앞으로 고추장을 다시 담그지는 못하더라도 여러 가지 고추장을 시도해보고 내 입맛에, 내가 한 음식에 맞는 것을 찾아보는 것도 재미있을 것 같다.

[솜대리는?] 먹기 위해 사는 30대 직장인이다. 틈만 나면 먹고 요리하는 것으로도 부족해서, 음식에 대해 좀 더 파고들어 보기로 했다. 가장 좋아하는 한식, 그중에서도 전통식품에 대해 체험하고 공부해볼 예정이다. 이 칼럼은 익숙하고도 낯선 한국 전통식품에 대한 일반인 저자의 탐험기이다.

소믈리에타임즈 솜대리 somdaeri@gmail.com