아인슈타인의 책상

아인슈타인이 책과 서류로 가득 찬 자신의 책상에 대해 이런 말을 했다는데, 혹시 들어 보셨는지 모르겠다.

“어수선한 책상이 어수선한 정신을 의미한다면, 텅 빈 책상은 무엇을 의미하는가?(If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, then what are we to think of an empty desk?)”

인터넷을 찾아보면 스티브 잡스나 마크 저커버그 그리고 아마존의 제프 베이조스의 책상 사진도 아인슈타인의 책상 못지 않게 어수선하다. 멀리 볼 것도 없이 나도 그런 혼돈의 책상을 본 적이 있는데, 한 때 치열하지 못한 고시 공부를 하던 시절, 한 독서실에서 였다. 두꺼운 전공책들이 여기저기 널려 있고, 각종 포스트잇이 책상 벽에 덕지덕지 붙어 있으며 의자 옆에는 책과 시험지들이 탑을 쌓고 있었다. 후에 그의 자리는 깨끗이 비워졌는데, 아니나 다를까 가뿐히 시험에 합격하고 고시 생활을 청산했다고 한다.

나의 책상으로 미루어 짐작한 내 정신 상태를 말하자면, ‘반쯤 텅 빈 정신’이라고 할 수 있을 것 같다. 책과 필통, 독서대 등이 비교적 가지런히 정리 되어 있다. 그러다 내가 하고 있는 무언가에 집중 할수록 점점 책상이 어지러워 지기 시작한다.

그렇다면 이런 결론을 내릴 수 있을 것 같다. 남들보다 어렵지 않게 주어진 작업에 몰입 하고 집중을 잘 하는 사람은, 책상이 어지럽건 말건 신경 쓰지 않는다. 그러나 안타깝게도 그러지 못한 대다수는 책 한권이 비어져 나와 있거나, 코를 푼 휴지가 눈 앞에 보인다면 그걸 치우지 않는 한 집중할 수가 없다. 아인슈타인은 이런 사정을 아마 모를 것이다.

테이스팅 노트

와인 테이스팅 노트에 대한 이야기를 하려고 했는데 쓸데없이 말이 또 길어졌다. 가끔 텅 빈 모니터를 보면 숨이 턱 막힐 때가 있는데, 한 번 자판에 손가락을 갖다 대면 또 이렇게 수다가 길어진다.

여러분은 테이스팅 노트를 쓰시는지? 많은 프로페셔널 분들과 존경하는 와인 애호가 분들은 와인 노트를 가지고 계실 것이다. 기록하는 데에 도저히 재주가 없는 나는, 그동안 맛을 본 와인에 대한 정보만 대충 적어 두곤 했는데, 지난 여름부터 시작 된 한 시음기 연재로 인해 이제 테이스팅 노트는 필수가 되었다.

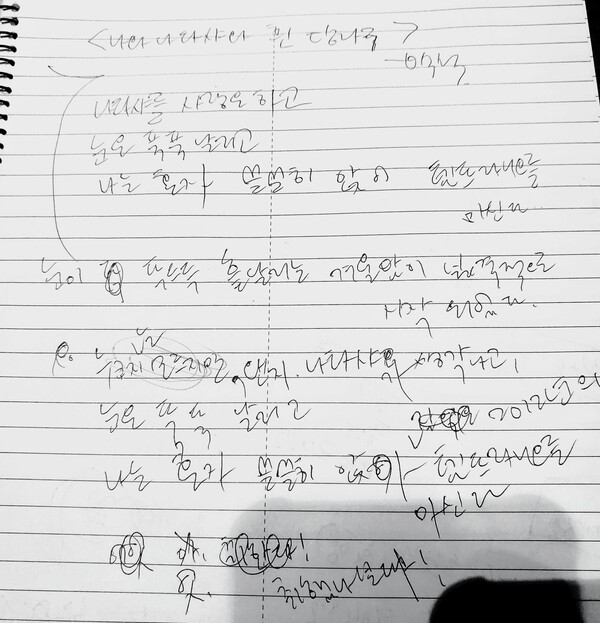

정기적인 기록을 남긴다는 사실이 정말 뿌듯했으나, 그간 모아온 노트를 촤르르 펼쳐보면 한숨만 나온다. 온 감각을 집중해서 분석한 와인의 색과 향과 맛, 함께 하기 좋은 음식과 적절한 시음 시기, 종합적인 평가 등 공들인 내 시음기록을 도무지 알아먹을 수가 없는 것이다. 개발새발 휘갈긴 나의 글씨체로 인해 읽기 어려울 뿐더러 때로는 그 노트가 꼴도 보기 싫어 진다(2011년, 일상적인 사용으로 인해, ‘개발새발’도 정식 표준어가 되었다고 합니다). 이 어수선한 노트에 대해서는 어떻게 생각 하십니까, 아인슈타인 박사님? 머릿속도 어수선할 뿐인데 말입니다.

새로운 노트를 발견하다

그러던 어느 날, 독일의 한 국제 와인 엑스포에 대한 설명회에 갈 일이 있었다. 눈을 부릅뜨고 커피를 연신 마셔가며 젖 먹던 힘을 이용해 집중력을 발휘하고 나니 어느새 설명회가 끝나고 기다리던 오찬 시간이 되었다. 나에겐 늘 벅찬 코스 요리가 끝날 즈음, 리슬링 디저트 와인이 나왔다. 오오, 페트롤! 누가 내 와인 잔에 휘발유를 부었는가! 식사 내내 제공된 다양한 리슬링으로 인해 감각이 단순해 졌는지, 그 와인은 성냥불이라도 붙이면, 활활 타오를 것만 같았다.

그러나 그 맛은 그야말로 환상적이었다. 미뢰에 닿아 미각세포를 건드린 후 신경을 거쳐 뇌에서 느끼는 것은 분명 단 맛인데, 입 안을 비할 데 없이 채우는 상큼함은 대체 무슨 일인지. 페트롤과 단 맛과 상쾌한 개운함으로 이어지는 미스테리가 놀랍고 황홀했다. 나는 평소답지 않게 몇 모금을 계속 들이켜 조금 취했던 것 같다. 우연히 눈에 들어온 설명회 팸플릿 속의 ‘붉은 로고’와 입장하며 받은 ‘붉은 색 노트’를 보며, 옆 사람에게 “온통 시뻘건 색인데, 식사 동안에 레드 와인은 구경도 못했네요?” 하며 킬킬 웃어 댔다. 부디 내 추태(?)를 아무도 눈치채지 않았기를 바란다.

그런데 그때 내가 받은 붉은 색 노트 즉 커다란 알이 인상적인 포도송이가 그려진 정사각형의 큼직한 노트를 보는 순간 나는 알았다. 그 노트가 2024년의 내 새로운 테이스팅 노트가 될 것을. 내부는 라인 없이 적당한 간격의 도트 무늬가 있어 발산하는 내 생각과 느낌 그리고 2024년에도 계속 발산될 글씨를 자유롭게 받아들일 것 같다. 마치 새 해의 첫 친구를 사귀게 된 느낌이다.

점수 매기기

시음기에 대해 말하자면, 나는 (감히) 와인에 대한 종합적인 ‘점수’를 매기고 있다. 마치 유명 비평가라도 된 듯 말이다. 100점은 왠지 너무 많고 별 다섯개는 너무 단순해 보이니, 와인 뿐 아니라 프랑스의 수 많은 시험이 채택 하고 있는 20점 만점을 기준으로 했다. 그 안에서 금,은,동의 세부적인 기준도 세웠다.

이 ‘점수 매기기’라는 것은 참으로 난감한 일이다. 그저 부끄러울 뿐이라, ‘이것은 순전히 저의 개인적인 생각입니다’를 계속 강조한다. 품종의 개성이 그대로 발현되었는지, 향과 맛에서 느껴지는 일관성, 밸런스와 복합미, 끝 맛의 길이 등을 고려하고 그간의 내 경험을 녹였을 뿐이다. 그리고 지금의 내가 가질 수 있는 최선의 기준인 ‘가격’ 즉 ‘이 가격이면 와인을 구매 할 것인가?’에 집중을 하는 편이다. ‘예산’이란, ‘내 주제를 아는 소비’라는 폄하된 의미가 아닌, ‘주체적이고 합리적인 소비’를 말하기 때문이다.

와인 감상과 미학

많은 철학자들은 와인 감상을 ‘미학적 활동’이라고 간주하는 것 같다. 철학은 전혀 모르지만 일견 나도 그렇게 생각한다. 한편 와인이 이러한 미학적 관심의 대상이 된다는 점에 대해서는 짚고 넘어가야 할 점이 있는데, 이에 대해 더글라스 버넘이라는 영국의 철학자는 와인에 대한 반응이 너무나도 ‘주관적’이라는 점을 지적 한다. 그것은 미각과 후각이라는 신체적 감각과 관련이 있기 때문이다. 내가 와인을 좋아하는지 아닌지는 단지 나 자신의 문제이며, 다른 이들이 그것에 대한 타당성을 논 할 수 있는 문제가 아니라는 결론에 이른다는 것이다.

이를 염두해서 인지 아니면 우연히 그만의 표현 방법일 뿐인지는 모르겠지만, 로버트 파커는 ‘양적인 개념’ 즉 ‘큰(big), ‘중량감 있는(massive)’, ‘엄청난(huge)’ 등의 단어를 사용하여 보다 객관적이면서 간단명료하게 묘사하고, 우아함과 미묘함에 초점을 두고 있는 미학적인 용어는 자제하는 편이라고 더글라스 버넘은 해석 한다. 소비자와 대중을 염두 한 글을 써야만 하는 와인 평론가들의 영원한 고민과 화두일 것이다.

더글라스 버넘은, 이 ‘허세적인’ 미학적 언어를 거부하는 경향은 그저 편견에서 나올 뿐이라고 한다. 와인 감상은 다양한 유형의 기억의 축적으로부터 나오고, 특히 상호 주관적인 활동을 통해서 나오는 현상이라는 것을 이해하면 이러한 편견은 결국 오해라는 것이다. 그리고 어여쁜 붉은색 새 테이스팅 노트 앞에서, ‘와인’에서 시작하여 ‘나’라는 사람의 발자취로 이어지는 한해의 기록을 남기고픈 거창한 계획이 있는 나는, 이 영국인 철학자의 의견에 공감하지 않을 수 없다.

머나먼 곳에서 수많은 사람을 거친 와인을 만나, 그것을 마시고 그 때 느낀 와인에 대한 구체적인 감상, 함께 마신 사람들이 있다면 그때 나누었던 수다들, 때로는 취해서 나온 솔직한 나의 감정의 기록들, 끄적인 낙서와 그림, 당시의 계절감, 그 모든 것은 나만의 내밀한 역사가 될 것이기 때문이다.

글씨로 말하자면, 그냥 계속해서 휘갈겨 쓸 것 같다.

"사람이 주인공인 따뜻한 와인 이야기를 쓰고 싶다"

송정하 소믈리에는 법대를 나왔지만 와인이 들려주는 이야기가 좋아 프랑스 보르도로 떠났다. 보르도 CAFA에서 CES(Conseiller en sommellerie:소믈리에컨설턴트 국가공인자격증), 파리 Le COAM에서 WSET Level 3를 취득했다. 책 <오늘은 와인이 필요해>를 썼다.