호주 와인 산업이 두 해 연속 최저 수확량을 기록한 이후 반등에 성공했지만, 여전히 장기 평균에는 미치지 못하고 있는 것으로 나타났다.

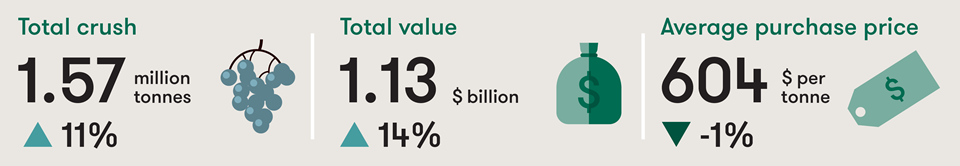

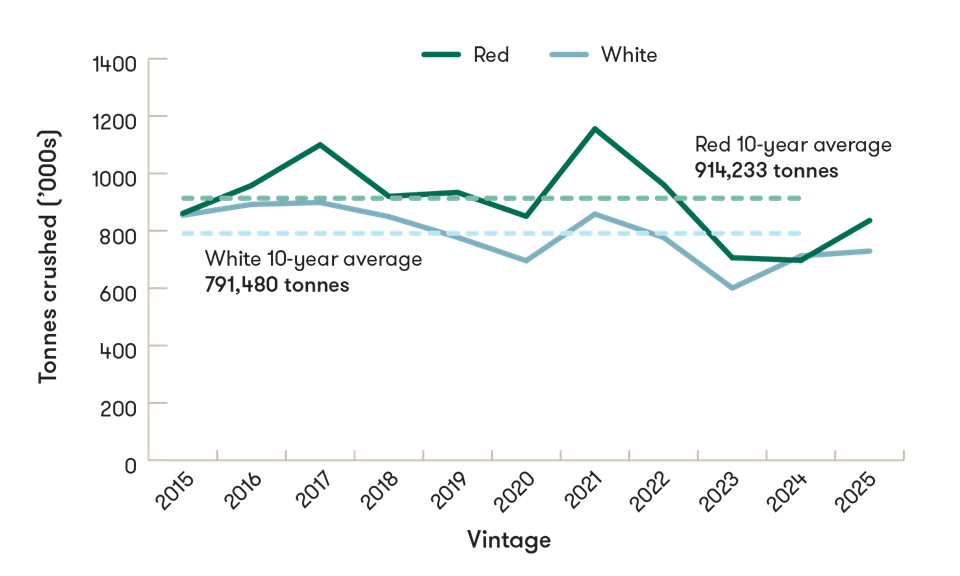

호주와인협회(Wine Australia)가 지난 8일 발표한 2025 국가 빈티지 보고서(National Vintage Report 2025)에 따르면, 2025년 와인용 포도(와인그레이프) 총 수확량은 약 157만 톤으로 추산된다. 이는 전년보다 16만 톤(11%) 증가한 수치지만, 최근 10년 평균인 171만 톤에는 여전히 14만 톤 부족하다.

호주와인협회의 시장 인사이트 매니저 피터 베일리(Peter Bailey)는 “이번 수확량 반등은 계절적 요인뿐 아니라 산업 전반의 전략적 대응의 결과”라며, “세계적인 와인 수요 감소가 호주 와인 산업 내 구조적 조정을 유도하는 주요 요인으로 작용하고 있다”고 설명했다.

이번 수확으로 약 11억 리터의 와인이 생산될 것으로 예상되며, 이는 호주 와인의 국내외 판매량과 대체로 일치하는 수준이다. 수확량 증가의 주된 요인은 적포도 품종의 생산 증가로, 전년 대비 20% 증가했다. 백포도 품종도 2% 증가했으나, 두 품종 모두 10년 평균보다는 낮은 수치를 보였다.

베일리는 “적포도 수확량은 최근 10년 기준 세 번째로 낮은 수준이며, 여전히 10년 평균보다 9% 낮다. 백포도 역시 8% 부족하다”고 밝혔다. 이어 그는 “특히 올해 적포도 수확이 크게 늘어난 점은 이미 과잉 재고 문제를 안고 있는 업계에 추가적인 부담을 줄 수 있으며, 향후 빈티지에서 해당 품종에 대한 수요를 더욱 위축시킬 가능성이 있다”고 우려했다.

수확 가치 14% 증가… 지속 가능한 수익 구조는 미흡

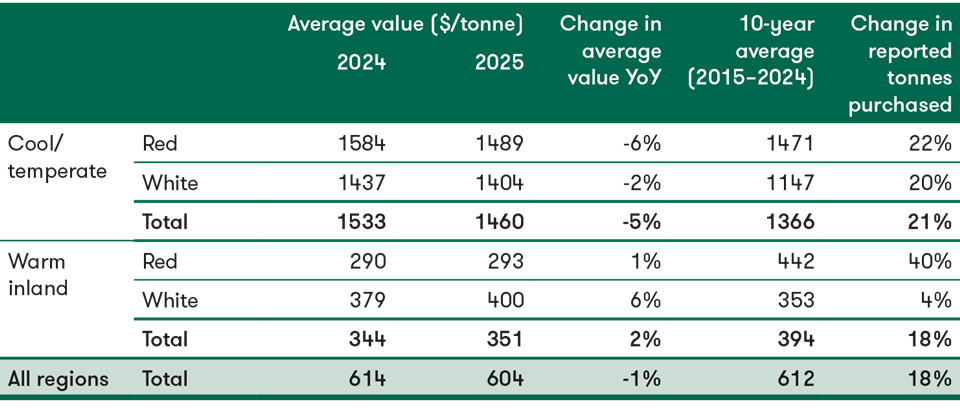

2025년 와인용 포도 총 수확 가치는 약 11억 3,000만 호주달러로 추정되며, 이는 2024년보다 1억 3,600만 달러(14%) 증가한 수치다. 냉/온대 지역의 적포도 및 백포도 평균 구매가는 모두 하락했지만, 온난 내륙 지역의 평균 구매가는 상승했다.

그러나 베일리는 “최근 2년간 온난 내륙 지역 적포도의 평균 구매가는 지난 10년간 가장 낮은 수준이었다”며, “이 같은 가격대는 많은 재배자들에게 경제적으로 지속 가능하지 않은 수준”이라고 지적했다.

그는 이어 “공급 기반의 실질적인 축소 없이는 적포도 품종의 시장 상황이 개선되기 어려울 것”이라며, “수익성 있는 가격대에서 공급과 수요의 균형을 회복할 수 있도록 와인 산업 전체가 지속적으로 협력해야 한다”고 강조했다.

주요 품종 동향… 시라즈 1위 복귀, 피노 그리/그리지오 첫 5위권 진입

2025년에는 시라즈(Shiraz)가 생산량 23% 증가로 다시 1위 자리를 탈환했고, 전년도 1위였던 샤도네이(Chardonnay)는 다수 지역의 냉해로 인해 13% 감소하며 2위로 밀려났다. 주요 품종 가운데 카베르네 소비뇽(Cabernet Sauvignon), 피노 누아(Pinot Noir), 피노 그리/그리지오(Pinot Gris/Grigio), 소비뇽 블랑(Sauvignon Blanc) 등이 모두 두 자릿수 성장을 기록했다.

특히 피노 그리/그리지오는 처음으로 메를로(Merlot)를 제치고 5위에 올라, 사상 처음으로 상위 5개 품종 중 3개를 백포도가 차지하게 됐다. 그러나 상위 10개 품종 중 2025년 수확량이 10년 전보다 증가한 품종은 피노 그리/그리지오, 소비뇽 블랑, 피노 누아 등 세 가지에 불과했다.

지역별 수확 현황… 남호주 여전히 최대, 태즈메이니아는 2년 연속 기록 경신

남호주(South Australia)는 전체 수확량의 48%를 차지하며 전국에서 가장 큰 비중을 기록했다. 이는 2024년의 극히 낮았던 수확량보다는 8% 증가한 수치지만, 여전히 10년 평균보다 13% 낮은 수준이다.

뉴사우스웨일스(New South Wales)는 33%의 비중으로 두 번째로 높은 수확량을 기록했으며, 전년 대비 24% 증가하며 10년 평균 수준에 도달했다. 빅토리아(Victoria)는 수확량이 전년보다 1% 감소했고, 10년 평균보다 13% 낮은 수준에 머물렀다.

서호주(Western Australia), 태즈메이니아(Tasmania), 퀸즐랜드(Queensland) 등은 모두 전년 대비 수확량이 증가했다. 특히 태즈메이니아는 2년 연속 사상 최대 수확량을 경신한 것으로 추정된다.