20세기 초까지 샴페인 생산의 주도권은 포도재배농민에게 포도를 구입하는 샴페인제조업자의 손에 달려 있었다. 당시 샴페인을 생산하는 데는 막대한 자본과 노동력이 들어가기 때문에 포도재배농민들이 샴페인을 만들기는 어려웠다. 즉 포도재배농민들은 샴페인제조업자에 묶여 있는 셈이었다.

20세기 초반, 샴페인 지방은 서리와 비 피해로 수확량이 심각하게 감소되었고, 뒤늦게 필록세라까지 침범하고 각종 병충해에 날씨까지 도와주지 않아 1910년에는 우박과 홍수로 수확량이 거의 96%까지 감소하였다. 이런 상태에서 샴페인의 인기는 높아지면서 포도가 부족하게 되자 다른 지역에서 포도를 가져오고 심지어는 독일이나 스페인 포도까지 수입하는 지경에 이르게 되었다. 특히 루아르나 랑그도크의 포도는 거의 절반 가격으로 구입할 수 있었다. 이에 포도재배농민들은 외부의 포도를 사용하여 만든 샴페인은 진정한 샴페인이 될 수 없다고 격분했고, 정부에 청원하기에 이르렀다. 이에 정부에서는 “샴페인을 만드는 데 사용되는 포도의 51% 이상은 샴페인 지역에서 나온 것으로 한다.”라는 법안을 통과시켰다.

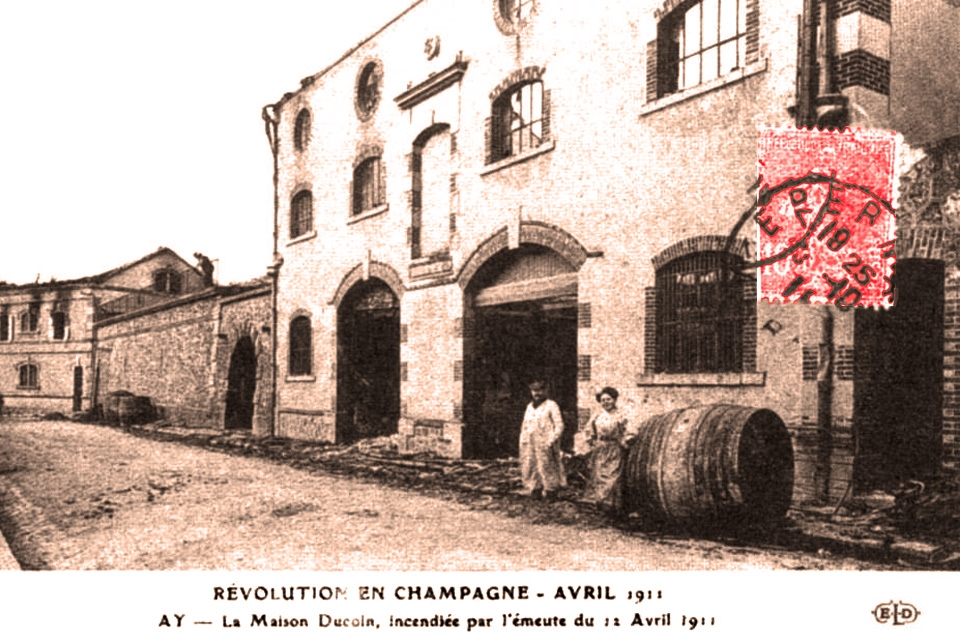

그러나 샴페인하우스는 담합으로 가격을 떨어뜨리고, 그렇지 못할 경우에는 외부에서 포도를 구입할 수 있는 여지는 충분히 있어서 농민들의 불만은 더욱 높아졌다. 마침내 1911년 1월, 마른(Marne) 지방에서 농민들은 루아르에서 포도를 싣고 온 트럭을 마른 강에 빠뜨리고, 해당 샴페인 제조업체에 들어가 와인과 나무통을 강에 버리기까지 했다. 특히 아이(Aÿ)는 완전히 폭동으로 변하여 샴페인하우스는 물론 민가까지 약탈당하고 곳곳에 방화까지 일어났다. 이에 지방정부에서 파리에 전보를 보내 지원을 요청하였고, 정부는 4만 명 이상의 군인을 동원하였다.

그러나 그 후 폭동은 농민과 제조업체 사이의 관계만이 문제의 원인은 아니었다. 샴페인을 생산하는 지역의 경계를 어떻게 정할 것인가가 문제였다. 처음에 프랑스 정부는 마른(Marne)이 있는 북부지역만 샴페인을 생산하는 곳으로 정했다. 이에 반발하여 남부의 오브(Aubois)지역의 농민들이 수차례의 폭동을 일으켰다. 이에 정부가 다시 남부지역을 포함시키자 이번에는 북부지역의 농민들이 특권 상실에 대한 반발이 심했다. 다시 수천 명의 농민들이 포도밭을 불태우고 창고를 파괴하였다. 그러다가 제1차 세계대전이 일어나 잠정상태로 있다가, 전쟁이 끝난 다음에 정부가 다시 포도재배농민, 샴페인제조업자 및 정부 관리 간의 협상을 진행하여, 샴페인의 원산지명칭을 정하고, 지리적 경계(Marne, Aube 및 Aisne 일부 포함) 내에서 재배 된 포도로 생산 된 와인만 ‘샴페인’이라는 이름을 가질 수 있도록 했다. 나중에 이러한 원칙이 유럽연합에 의해 ‘원산지명칭보호(AOC/AOP)’ 와인이 된다.

고려대학교 농화학과, 동 대학원 발효화학전공(농학석사), 캘리포니아 주립대학(Freesno) 와인양조학과를 수료했다. 수석농산 와인메이커이자 현재 김준철와인스쿨 원장, 한국와인협회 회장으로 각종 주류 품평회 심사위원 등 많은 활동을 하고 있다.

관련기사

- [김준철의 와인이야기] 1800년대 후반 유럽 포도밭의 재앙

- [김준철의 와인이야기] 맥이 끊긴 우리나라 와인

- [김준철의 와인이야기] 광합성과 에너지

- [김준철의 와인이야기] 오스피스 드 본(Hospices de Beaune) 경매, 오크통 하나에 11억원

- [김준철의 와인이야기] 진판델(Zinfandel)과 프리미티보(Primitivo)의 관계

- "부르고뉴와 샹파뉴 강세" 컬트와인즈, 2022년 고급 와인 투자 긍정적 평가

- 2022년 샴페인 출하량, 3억 2600만 병 기록

- [김준철의 와인이야기] 미션 그레이프(Mission Grape)

- [김준철의 와인이야기] 포도나무에 꿀벌이 필요할까?

- [김준철의 와인이야기] 리파소(Ripasso)

- [김준철의 와인이야기] 아이리시위스키(Irish whiskey)

- [김준철의 와인이야기] 퐁파두르 부인(Madame de Pompadour)

- [김준철의 와인이야기] 새로 주목 받는 ‘프렌치 하이브리드(French Hybrid)’